快速導覽

說真的,在台灣這個遍地美食的寶島,要找出讓人魂牽夢縈的一碗麵,還真沒那麼簡單。但對我這個麵食控來說,撈麵,絕對佔據了一個很特別的位置。它不像牛肉麵那樣湯頭濃郁,也不像擔擔麵那樣麻香撲鼻,它的魅力,就在於那股子「乾爽利落」的勁兒,還有那必須「撈」動筷子、拌勻醬料的儀式感。你想知道一碗看似簡單的撈麵,怎麼能讓人吃到舔盤底嗎?今天就來好好聊聊我的撈麵心得,從最根本的食譜、挑食材到實戰技巧,絕不藏私!(當然也會吐槽一下我失敗過的慘痛經驗...)

從零開始:我的「黃金比例」撈麵食譜

我試過坊間好多版本,也參考過老字號店家的做法(雖然人家才不會告訴你秘方),失敗了幾次後,終於調出一個我覺得味道最均衡的家常版。記住,這只是基礎,你可以隨喜好調整,甜一點、鹹一點、辣一點都行。

| 材料 | 份量 (2人份) | 關鍵備註 |

|---|---|---|

| 主食麵條 | 約180-200克 | 重點!後面會詳細談選哪種麵 |

| 豬油 (或蔥油) | 1.5 - 2大匙 | 靈魂! 自製豬油香氣無敵 |

| 醬油 (生抽為主) | 1.5大匙 | 提鹹香,別用死鹹的老抽 |

| 蠔油 | 0.5 - 1大匙 | 增添鮮甜與濃稠感 |

| 香油 (芝麻油) | 0.5小匙 | 最後提香用,別早放 |

| 糖 (或冰糖碎) | 0.5 - 1小匙 | 平衡鹹味,引出鮮味(關鍵!常被忽略) |

| 白胡椒粉 | 少許 | 畫龍點睛 |

| 蔥花 | 適量 | 必備!綠綠的才好看 |

| 可選配料 | --- | 叉燒、燙青菜、溏心蛋、雲吞、豬油渣(激推!) |

看到這裡,你可能會想:「蛤?就這樣?」對,基礎醬料真的就這些!撈麵的功夫不在繁複的調味,而是在於食材的品質和處理的細節。我第一次做時,隨便抓了家裡現成的麵條和調味料,結果... 那碗麵只能用「悲劇」來形容,黏糊不說,味道完全各唱各的調。所以啊,接下來要講的「食材挑選」,絕對是決定你這碗撈麵是天堂還是地獄的關鍵門檻。

挑對夥伴:成就一碗好撈麵的靈魂食材

「工欲善其事,必先利其器」,做撈麵嘛,沒有神兵利器,但「識食材」絕對是基本功。我踩過的雷,希望你不要再踩。

1. 麵條:沒有彈性,一切免談!

- 首選鹼水麵 (全蛋麵/鴨蛋麵): 撈麵的靈魂伴侶!加了鹼水 (梘水) 的麵條,顏色微黃,口感特別爽脆彈牙,久煮不易爛,拌油後不易黏成一坨。這種獨特的「韌性」和「掛汁力」,是普通白麵難以企及的。我試過用陽春麵代替,結果就是... 一夾就斷,醬汁也巴不上去,整碗糊掉!

- 哪裡買: 傳統市場的麵攤、專賣麵條的舖子,或者超市冷藏櫃找標明「全蛋麵」、「鴨蛋麵」、「鹼水麵」的。新鮮現做的通常比乾麵條好!

- 粗細選擇: 細麵 (如「幼麵」) 比較容易均勻沾附醬汁,口感更俐落;粗麵 (如「粗麵」或「寬麵」) 則口感更飽滿有嚼勁。我個人偏好細麵,覺得更「道地」。

2. 油脂:香氣的來源,口感的關鍵!

- 豬油: 傳統撈麵的絕對王者!那種獨特的、帶點動物油脂香氣的豐腴感,是植物油難以模仿的。自己在家熬豬油其實不難(買豬板油切小塊,小火慢慢逼出油就好),香氣和安心度爆表。冷卻後雪白如玉。自製豬油 vs 市售豬油,香氣真的差很多!

- 蔥油: 如果實在無法接受豬油,或者想換個風味,用蔥油也是不錯的選擇。香蔥在油裡慢炸到金黃焦香,那個香氣也很迷人。但說真的,味道還是豬油更「正」。

- 其他油: 用一般沙拉油或香油?拜託不要!沙拉油沒香氣,香油味道太霸道,會搶戲。除非你是要做特別的變奏版(例如麻醬撈麵?),否則乖乖用豬油或蔥油吧!我曾偷懶用過香油,整碗麵只剩下芝麻味,撈麵的靈魂都不見了。

3. 醬油:不是有鹹味就好!

- 生抽 (淡醬油): 主要提供鹹度和基礎醬香。選品質好一點的,味道會更醇厚不死鹹。別用顏色太深的,不然撈麵會看起來黑嚕嚕。

- 蠔油: 增加鮮甜味 (Umami) 和一點點稠度。選蠔汁含量高的,味道更鮮。這是讓醬汁能溫柔包裹麵條的小幫手。

- 老抽: 我家做基礎撈麵通常不加。 老抽主要是上色用,顏色太深味道也偏重,容易讓醬汁變得沈悶。除非你想做顏色特別深的版本,否則生抽+蠔油的組合鹹鮮度通常就夠了。

食材採購小總結 (我的必看重點清單):

- 麵條: 標示「鹼水麵」、「全蛋麵」、「鴨蛋麵」優先。當日現做 > 冷藏 > 乾麵條。

- 豬油: 能自製最好,不然找信任店家買現成純豬油(看顏色、聞味道)。

- 醬油: 選知名品牌純釀造「生抽」,開瓶後聞起來有自然豆香而非刺鼻化學味。

- 蠔油: 成分表「蠔汁」排前面,越前面蠔汁含量越高。

- 蔥: 新鮮翠綠,蔥白結實。現切現用,香氣差超多!

動手吧!一碗完美撈麵的實戰細節

食譜有了,好食材備齊了,終於來到重頭戲——煮麵和拌麵!別小看這步驟,以為麵煮熟丟進醬料拌一拌就好,魔鬼全藏在細節裡。撈麵的「撈」字,精髓就在這個拌的過程。我失敗過好幾次,不是麵太濕軟,就是醬汁拌不勻,吃幾口就乾掉結塊。來,跟著我的步驟,避開雷區:

步驟一:煮麵 - 追求「爽脆彈牙」的巔峰

- 鍋大水滾: 煮鍋要大,水要寬!水量至少是麵條體積的5倍以上。水不夠多,麵條下鍋瞬間降溫,煮出來口感就糊爛了。這點錢不能省!我曾經偷懶用小鍋煮,結果麵條擠在一起打架,撈起來都黏住了。

- 加鹽?加點油? 水滾後,我會習慣加一小匙鹽(非必要,但覺得麵條會更帶點底味),有些人也會滴幾滴油(據說防沾?但我覺得效果有限)。重點是水要滾得像瀑布!

- 麵條下鍋,筷子撥散: 把麵條「鬆鬆地」放入滾水中,立刻用長筷子或夾子快速撥散,讓每根麵條都分開,均勻受熱。這動作超級重要!猶豫就會黏在一起。

- 煮麵時間:掌握「斷生」的瞬間! 這是成敗關鍵!鹼水麵通常煮的時間比包裝建議時間短一點點(因為後續還要拌熱醬)。包裝寫3分鐘?我會煮2分半到2分50秒左右。絕對不要煮到全軟! 要保留一點點「芯」的口感,咬下去是爽脆彈牙的,我們稱為「斷生」或「九分熟」。寧可稍硬一點點,因為拌醬過程餘熱還會讓它變熟軟一點。 過熟就沒救了!可以夾一根麵條咬斷,中間還有一點點白芯(很細微)或感覺略硬就對了。多煮幾次就能抓到感覺。

- 過冷河?爭議來了! 傳統港式撈麵一定會「過冷河」—— 將煮好的麵條立刻用冷水沖洗降溫。目的是:

- 瞬間停止加熱,保持彈牙口感。

- 沖掉多餘澱粉,讓麵條更清爽不黏。

- 讓麵條收縮,更「爽」。

- 但是!很多老師傅也說,過冷河會沖走麵香。

- 我的做法折衷: 如果是馬上要吃的麵,我通常會過一下冷河(流水沖個10-15秒,水溫變涼就好,不是沖到冰冷),然後一定一定要徹底瀝乾水分! 可以用濾網甩乾,或者攤開用風扇吹一下。水分沒瀝乾是拌麵大忌! 醬汁會被水稀釋,味道變淡,麵條也容易糊。如果不過冷河,煮好後也要攤開讓蒸汽散掉,並快速拌油防沾。我覺得過冷河後口感更穩定,尤其對新手比較友好。

步驟二:調醬與拌勻 - 速度與溫度的藝術

- 醬料預混 (選項): 在煮麵的同時,可以先把醬油、蠔油、糖、白胡椒粉放在準備拌麵的大碗裡 (碗最好有點深度,好操作)。稍微攪拌一下讓糖融化。豬油/蔥油和香油先不放! 豬油如果凝固了,需要微波幾秒鐘讓它融化。

- 麵條瀝乾入碗: 確保麵條非常乾爽地放入放了醬料(或空碗)的大碗裡。

- 淋上靈魂豬油/蔥油: 立刻!馬上! 把熱的(或溫的)豬油/蔥油淋在熱騰騰的麵條上!油脂的溫度能再次喚醒麵條的香氣。

- 快手拌勻: 這是「撈」的精髓!用筷子或夾子,快速、有力地從底部往上翻拌,確保每根麵條都能均勻地沾上油脂和醬汁。動作要快,趁著麵條和油的餘溫,讓醬汁能更好地巴附上去。看到每根麵條都油亮亮、顏色均勻就對了!

- 最後點睛: 拌勻後,淋上那半小匙香油,再撒上滿滿的新鮮蔥花。稍微再拌兩下(或直接把蔥花鋪在最上面也行)。香油和蔥花遇到熱麵的香氣會瞬間爆發!

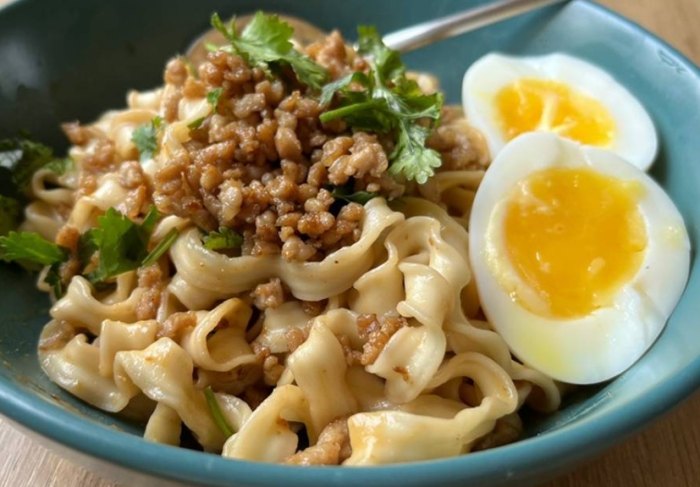

步驟三:擺盤與配料 - 視覺與味覺的雙重享受

拌好的撈麵,趁熱裝盤(或碗)。這時候,就是放上你喜歡的配料的時候了!經典的有:

- 幾片油亮的蜜汁叉燒: 絕配!鹹甜肉香與麵條超搭。

- 一顆流心的溏心蛋: 戳破蛋黃拌進麵裡,增添濃郁感。

- 幾條翠綠的燙青菜(芥蘭、菜心): 平衡口感,增加纖維。

- 金黃酥脆的豬油渣: 這個我超愛!拌進去增加香脆口感,罪惡但滿足!

- 幾顆鮮蝦雲吞: 變成鮮蝦雲吞撈麵,更豐盛。

我的終極拌麵技巧清單 (血淚教訓換來的):

- 瀝乾!瀝乾!再瀝乾! 水分是拌麵死敵,說三次都不夠。

- 豬油要溫熱。 冷豬油遇到熱麵會凝結,拌不勻。

- 拌醬手速要快、要狠、要準。 猶豫就會讓熱度消失,麵條開始變硬變黏。

- 醬料寧可先稍淡。 拌好後試試味道,不夠鹹可以再滴幾滴醬油補救。一次下太重就沒救了。

- 現拌現吃! 撈麵放久了,無論如何都會變乾、變坨,美味大打折扣。別貪心一次煮太多。

進階攻略:常見撈麵問題Q&A

- 份量控制: 兩人份用1.5大匙其實分攤下來沒那麼恐怖,而且豬油香氣能帶來極大滿足感,可能反而讓你不用吃更多東西。適量就好。

- 改用蔥油: 用植物油(如葵花油、花生油)炸香蔥段製成的蔥油,飽和脂肪較低,香氣也很棒。

- 混和油: 可以部分豬油(例如1大匙)混部分蔥油或好品質的植物油。

- 醬汁比例再微調: 蠔油可以稍微多一點點(它有保濕稠化作用),或者拌麵時加極少量煮麵水(真的就幾滴)幫助醬汁濕潤。但水絕對不能多!

- 豬油量足夠: 油脂是防止麵條過快乾掉變硬的關鍵,用量不能太吝嗇。

- 碗先預熱: 拌麵的碗先用熱水燙過保溫,麵拌好後溫度維持久一點。

- 最重要:快點吃! 撈麵就是要爭分奪秒。拌好立刻上桌,立刻開動。享受那麵條根根分明、油亮香滑的巔峰狀態。這才是撈麵最迷人的時刻啊!

寫在最後: 做一碗看似簡單的撈麵,其實處處是學問。從選對那口感的麵條,熬好一罐雪白噴香的豬油,到掌握那「斷生」的煮麵火候,最後快手拌勻的瞬間... 每一個環節都影響著最終送到嘴裡的那一口滿足。我現在還不敢說自己是高手,每次煮都還是戰戰兢兢,但那份在家裡重現地道風味的樂趣,還有看到家人朋友吃光後滿足的表情,就是最大的動力。你也試試看吧?別怕失敗,我那盤失敗的「麵糊」還歷歷在目呢!記得,用力「撈」就對了!